|

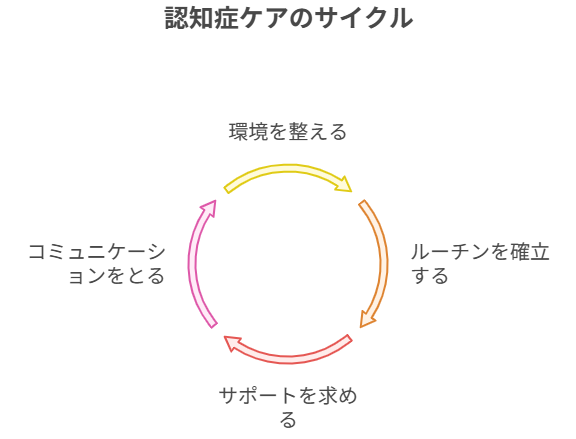

認知症の介護において、ご本人が自宅にいるにもかかわらず「家に帰りたい」と訴えることは少なくありません。この「帰宅欲求」は、介護するご家族にとって戸惑いや悩みの種となります。今回は、なぜそのような訴えが起こるのか、そしてどのように対応すれば良いのか、具体的な接し方のポイントを解説します。 ■接し方の基本 認知症の方が「家に帰りたい」と訴える背景には、単なる場所の誤認だけでなく、深い不安感や喪失感、混乱が存在します。記憶障害や見当識障害により、今いる場所が自分の知っている安心できる「家」だと認識できなくなっていることがあります。また、過去の特定の時期の「家」に戻りたいという気持ちや、何か役割を果たさなければならないという焦燥感が隠れている場合も考えられます。 ■具体的な対応例 「家に帰りたい」という訴えが聞かれた際の具体的な対応例をいくつかご紹介します。ただし、ご本人の状態や状況によって適切な対応は異なりますので、様子を見ながら試してみてください。 ■より良いかかわり方のヒント <p帰宅欲求への対応は一朝一夕に解決するものではありません。日頃からより良いかかわり方を心がけることで、訴えの頻度を減らしたり、ご本人の安心感を高めたりすることができます。 まず、生活環境を整えることが大切です。ご本人が慣れ親しんだ家具や思い出の品を身の回りに置くことで、安心できる空間を作り出すことができます。また、部屋の照明を明るくしたり、季節感のある飾り付けをしたりすることも、見当識を保つ助けになることがあります。 規則正しい生活リズムを保つことも重要です。毎日同じ時間に起床し、食事をとり、活動し、就寝するといった安定した生活は、認知症の方にとって安心材料となります。日中の適度な活動は、夜間の良質な睡眠にも繋がり、不安感の軽減に役立ちます。 そして何よりも、介護するご家族だけで抱え込まないことが大切です。ケアマネジャーや認知症専門医、地域の相談窓口などに積極的に相談し、サポートを求めましょう。デイサービスやショートステイなどの介護サービスを利用することも、ご本人にとってもご家族にとっても良い気分転換となり、共倒れを防ぐ上で非常に重要です。介護は長期戦になることが多いため、介護者自身の心身の健康を保つことを常に意識してください。 日頃からのコミュニケーションも忘れてはなりません。穏やかな口調で、ゆっくりと、分かりやすい言葉で話しかけることを心がけましょう。ご本人の言葉に耳を傾け、目を見て、笑顔で接することで、信頼関係が深まり、安心感を与えることができます。たとえ「家に帰りたい」という訴えがあったとしても、日頃の良好な関係性が、ご本人の心の支えとなるでしょう。

認知症の方の「家に帰りたい」という訴えは、ご本人なりの切実な思いの表れです。その言葉の奥にある不安や寂しさを理解し、寄り添う姿勢が何よりも大切です。すぐに解決策が見つからなくても、焦らず、ご本人とご家族双方にとって少しでも穏やかな時間が増えるよう、様々な工夫を試みてください。(スタッフ:たか) |

介護の現場から:自宅にいるのに「家に帰りたい」と訴える帰宅欲求