|

認知症の方を介護する中で、「なぜこんな行動をするのだろう?」と戸惑うことは少なくありません。徘徊や暴言、拒否など、一見理解しがたい行動は、介護する家族にとって大きな負担となることもあります。しかし、それらの「困った行動」は、認知症の方が抱える不安や、伝えられない思いの表れです。今回は、認知症の方が感じる世界を理解し、その行動の裏にある本当の気持ちと介護職が実践する具体的な向き合い方を紐解き、介護するご家族様の心が少しでも楽になるヒントをお伝えします。

■なぜ?がわかれば心が楽になる 認知症の方の「困った行動」の正体

・徘徊、暴言、拒否…「困った行動」はSOSのサイン

認知症の方に見られる徘徊、暴言、介護拒否などの行動は、周囲を困惑させることから「問題行動」と捉えられがちです。しかし、これらの行動は決して周囲を困らせようとして意図的に行われているわけではありません。むしろ、認知症の方が自身の不安や混乱、うまく表現できない感情を、行動で示しているSOSのサインと考えるべきです。その行動の背景を理解することが、適切な対応への第一歩となります。

・認知症の人が感じている世界 - 私たちとは違う現実

認知症になると、脳の機能が低下し、記憶力や判断力、理解力が徐々に失われていきます。その結果、認知症の方は、私たちとは異なる現実の中で生きています。例えば、今いる場所が自宅だと認識できなかったり、家族の顔を忘れてしまったりすることがあります。また、時間や場所の感覚が曖昧になるため、過去と現在が混同してしまうことも少なくありません。このように、認知症の方が感じている世界は、私たちにとって非現実的で理解しにくいものですが、本人にとってはそれが現実なのです。

・症状だけじゃない!環境や人間関係も行動に影響する

認知症の方の「困った行動」は、脳の機能低下による症状だけでなく、環境や人間関係も大きく影響します。例えば、慣れない場所や騒がしい環境は、不安や混乱を招き、行動をエスカレートさせる可能性があります。また、介護者との関係性がうまくいっていない場合、不信感や反発心から拒否的な態度をとることもあります。このように、認知症の方の行動は、様々な要因が複雑に絡み合って現れるため、その背景を総合的に理解することが重要です。

■その行動の裏には理由がある!認知症の方が抱える三つの不安

・記憶障害による焦燥感 - 「わからない」が引き起こす不安と混乱

認知症の主な症状である記憶障害は、「わからない」という状況を頻繁に作り出し、大きな不安と混乱を招きます。自分がどこにいるのか、今何をしているのか、次に何をすべきなのかがわからなくなることで、強い焦燥感に襲われます。そして、その不安を解消しようとして、徘徊などの行動につながることがあるのです。また、「何か大切なことを忘れているのではないか」という漠然とした不安が、落ち着きのなさやイライラとして現れることもあります。

・判断力の低下による自信の喪失 - できないことが増える恐怖

認知症が進行すると、今までできていたことが少しずつできなくなっていきます。例えば、服の着替え方がわからなくなったり、お金の計算ができなかったり、簡単な会話の内容が理解できなくなったりします。このような経験は、本人にとって大きなショックであり、自信の喪失につながります。そして、「自分はダメな人間だ」という自己否定感や、周囲に迷惑をかけているという罪悪感が、時に攻撃的な言動として表れることもあります。

・コミュニケーションの困難さによる孤独感 - 伝わらないもどかしさ

言葉が出にくくなったり、相手の言葉を理解することが難しくなったりするなど、認知症の方はコミュニケーションに困難を抱えています。自分の思いをうまく伝えられない、相手の意図を理解できないという状況は、非常にもどかしく、孤独感や疎外感を深めます。そして、そのストレスが、時に暴言や暴力といった形で表れてしまうことがあるのです。認知症の方の「困った行動」は、言葉で表現できない思いの表れであると理解することが重要です。

■介護職が実践!不安を和らげ「困った行動」を減らすための向き合い方

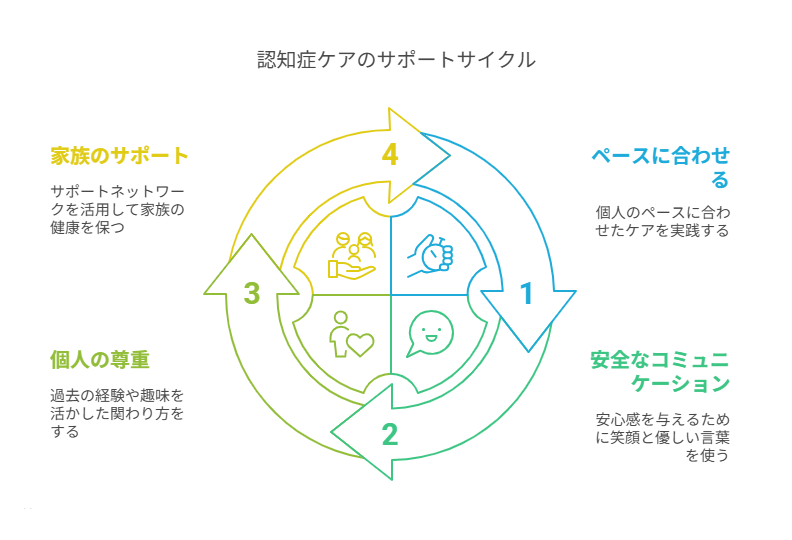

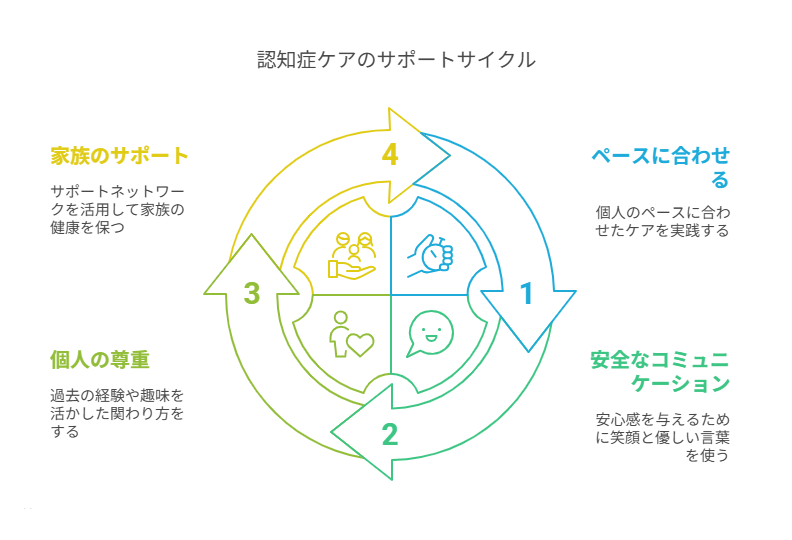

・否定しない、急かさない - 本人のペースに合わせる重要性

認知症の方の行動を理解し、寄り添うためには、本人のペースに合わせることが最も重要です。例えば、徘徊している時に無理に引き止めたり、急かしたりすることは、かえって不安を増幅させてしまいます。本人がなぜその行動をしているのかを考え、その理由に寄り添いながら、安全に配慮しつつ見守ることが大切です。また、できないことが増えても、本人の能力を最大限に尊重し、できることは自分でやってもらうように心がけましょう。

・笑顔と優しい言葉がけ - 安心感を与えるコミュニケーションのコツ

認知症の方は、言葉の意味を理解することが難しくなっても、表情や声のトーンなどの非言語的なコミュニケーションには敏感です。そのため、介護する側が常に笑顔で、優しい言葉で接することで、安心感を与えることができます。また、昔の話や好きな音楽など、本人が心地よく感じる話題を選ぶことも効果的です。コミュニケーションを通じて、本人の心に寄り添い、安心できる環境を整えることが重要です。

・その人らしさを尊重する - 過去の経験や趣味を活かした関わり方

認知症になっても、その人らしさは失われません。過去の経験や趣味、得意だったことなどを活かした関わり方は、本人の自信を取り戻し、生きがいを感じてもらうために非常に有効です。例えば、料理が得意だった方には、一緒に簡単な調理をしたり、裁縫が好きだった方には、手芸を楽しんだりするなど、その人らしさを尊重した関わり方を心がけましょう。本人が楽しめる活動を通じて、生活にメリハリをつけることも大切です。

・介護する家族も大切に - 一人で抱え込まないためのサポート体制

認知症の方の介護は、身体的にも精神的にも大きな負担となります。介護する家族が疲弊してしまうと、認知症の方への対応にも影響が出てしまいます。そのため、介護する家族自身が心身の健康を保ち、一人で抱え込まないことが重要です。地域の介護サービスや、家族会などのサポートを活用し、介護の負担を軽減しましょう。また、介護する家族同士が悩みを共有し、支え合うことも、精神的な支えとなります。

認知症の方の「困った行動」は、理解できないものではなく、本人からのSOSのサインです。その行動の裏には、必ず理由があり、不安や混乱、孤独感といった様々な感情が隠されています。介護する家族がその気持ちを理解し、寄り添うことで、認知症の方の不安を和らげ、穏やかな生活を送ることができると思います。また、介護する家族自身も、一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用することが大切です。(スタッフ:たか)

|